La Aldea de San Nicolás desde su muelle. Foto de Sandra Andueza (27 de marzo de 2020)

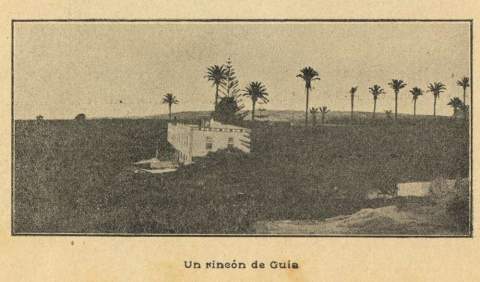

La Aldea de San Nicolás desde su muelle. Foto de Sandra Andueza (27 de marzo de 2020)La Aldea de San Nicolás, hasta 2005, San Nicolás de Tolentino, es el nombre que recibe el municipio más al oeste de la isla de Gran Canaria. Su superficie total es de 139 kilómetros cuadrados y su población sobrepasa por poco los 7500 (ISTAC, 2024) habitantes, dedicando ésta, en su mayoría, a la agricultura. Abandonando los datos más estadísticos, la geografía de este término municipal es clave para el estudio e interpretación del origen y evolución de la isla capitalina de la provincia de Las Palmas, siendo estos elementos del paisaje parte del patrimonio geológico del territorio. Asimismo, esta zona de Gran Canaria cuenta con una rica historia y con un gran número de restos arqueológicos aún por interpretar y estudiar. Desde los primeros aborígenes que decidieron establecerse tanto en sus montañas como en sus costas, de los que nos quedan vestigios en forma de patrimonio arqueológico y toponímico, hasta la colonización castellana y su explotación agrícola, la cual llega hasta nuestros días.

La Aldea de San Nicolás es rica en lo que a formas del relieve respecta, destacando entre todas ellas sus escarpadas costas, sus barrancos y sus montañas. El término municipal de La Aldea cuenta con una franja litoral de 33 kilómetros en la que podemos observar numerosos acantilados de cientos de metros de altura. Estos se formaron a partir de deslizamientos gravitacionales gigantes y fueron socavados por los procesos geológicos asociados a las acciones del mar. Estos acantilados se encuentran, a lo largo de su extensión, cortados por barrancos, como el de La Aldea o el de Tasartico.![[Img #26991]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/9451_aldea02.jpg)

Esta impresionante costa acantilada, gracias a su exposición, permite la observación de los materiales litológicos de la formación miocénica de la isla de Gran Canaria (hace aproximadamente 14,5 Ma) lo que engloba la “fase de construcción en escudo, el declive alcalino y la fase erosiva” (García, 2020). Esto le confiere a la zona, indudablemente, un carácter patrimonial, geológico indudable, especialmente bien conservado gracias a que está incluido dentro de las zonas de conservación de Tamadaba, Guguy y El Nublo (García, 2020). De entre todas sus montañas, podemos destacar la de Hogarzales, situada en sector más occidental de este municipio, el cual como mencionamos antes está surcado por profundos barrancos que muestran los potentes y prolongados procesos de erosión de esta zona de la isla. A su vez, la vegetación que baña el paisaje de esta montaña, al igual que las demás cimas cercanas como la del Cedro, las Vacas o Amurga, está dominado por el Cardonal Tabaibal y el Bosque Termófilo. (Rodríguez et al., 2001).

Asimismo, esta comarca es rica en recursos hídricos. Su sistema hidrogeológico es variado y depende del clima, de las precipitaciones y de la propia geología de la isla. En la base de los valles se encuentra un acuífero de aluviones, con un nivel freático que varía según las lluvias. Bajo este, el manto rocoso presenta dos tipos de coladas: por un lado, las coladas basálticas compactas, impermeables y estériles del valle de La Aldea, y por otro, los mantos con huecos capaces de almacenar agua en Tasartico, Veneguera y Tasarte. Además, las montañas contienen acuíferos formados por capas de traquitas y fonolitas que, al erosionarse, han generado fuentes y manantiales en zonas como Los Cedros u Hogarzales. El último de los aspectos físicos del territorio son sus recursos edáficos. Los suelos de La Aldea de San Nicolás varían según la altitud. Predominan los litosoles poco evolucionados en las montañas, mientras que en las zonas bajas hay fersialíticos y vertisoles arcillosos, fértiles, pero con baja materia orgánica (Moreno, 1993).

Tendríamos que situarnos en el período prehispánico para ubicar a ese naciente pueblo de La Aldea de San Nicolás, cuando los antiguos canarios, aprovechaban la geografía del lugar como refugio y espacio para la subsistencia. La combinación de barrancos profundos y terrenos escarpados ofrecía no sólo una protección natural frente a posibles amenazas, sino que, daba importantes recursos en pos del trato con la tierra de los pobladores (Mas, 2006).

Los vestigios arqueológicos indican que las comunidades indígenas establecieron asentamientos en cuevas excavadas en tobas volcánicas, utilizadas tanto para vivienda como para almacenamiento de alimentos. De esta manera, daban una solución frente a las adversidades climáticas, asumiendo en estas cuevas, actividades humanas diversas. Las cuevas halladas en la zona, junto con restos de herramientas y cerámicas, refuerzan la idea de una ocupación organizada y estable (Mas, 2006).

![[Img #26990]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/5832_aldea03.jpg)

La riqueza que podía ofrecer la isla atrajo a navegantes catalanes y mallorquines desde mediados del siglo XIV, quienes buscaban esclavos y oportunidades comerciales con los jefes indígenas. En este contexto histórico y con fines evangelizadores, los mallorquines establecieron una misión en la playa de La Aldea, donde erigieron en una cueva costera una ermita en honor a San Nicolás de Tolentino. La posterior conquista castellana a finales del siglo XV y los repartimientos de tierras provocaron que estas recayeran en manos de Pedro Fernández de Lugo, hermano de Alonso Fernández de Lugo. Con esta nueva tenencia de la tierra, llegaron a la zona un gran número de colonos, que desplazarán a los aborígenes que aún habitaban la zona y comenzaron a explotar el cultivo de la caña de azúcar para la exportación de azúcar refinada a los mercados europeos. No obstante, a mediados del siglo XVI la explotación azucarera entrará en crisis debido a la competencia americana y se cambiará por el cultivo de la patata, o el maíz, introducidos desde América. Además, estos tiempos vinieron acompañados por ataques piráticos que usaban la antigua ermita como refugio, por lo que, en 1582, el obispo Hernando de Rueda ordenó que fuese tapiada y trasladada al interior del valle (Moreno, 1999).

Durante los siglos XVII y XVIII, el asentamiento se consolidó gracias a la familia Grimón, que adquirió estas tierras y promovió la roturación de nuevas parcelas. Este proceso generó disputas por los derechos de las tierras y las aguas, especialmente con los vecinos de Tejeda. En el siglo XVIII, el desarrollo económico se impulsó gracias a la agricultura, particularmente al cultivo de cereales, lo que atrajo a más colonos. En 1783, se estableció la parroquia de San Nicolás de Tolentino, lo que supuso un paso más hacia la independencia municipal. Sin embargo, las tensiones entre los campesinos y la Casa Nava-Grimón persistieron, alimentadas por disputas sobre el uso de las tierras y las aguas (Moreno, 1999).

El siglo siguiente estuvo marcado por conflictos sociales y crisis económicas. En 1817, la Real Audiencia resolvió un pleito a favor de la Casa Nava-Grimón, lo que perpetuó la desigualdad. Las sequías, las epidemias y las hambrunas agravaron la situación, provocando un estancamiento demográfico y una elevada emigración hacia América. La introducción de la cochinilla como cultivo en la segunda mitad del siglo ayudó a aliviar la crisis, pero también intensificó las disputas agrarias. A finales de este mismo siglo, el cultivo del tomate transformó la economía local (Moreno, 1999).

En 1904, el comerciante alemán Ernesto Carlos Jack promovió su exportación y modernizó la infraestructura agrícola. Aunque los conflictos entre colonos y terratenientes continuaron, la economía comenzó a crecer, especialmente durante el boom del tomate en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929 afectaron a la producción y provocaron nuevas tensiones. En 1927, el pleito de La Aldea culminó con la expropiación estatal de las tierras en disputa y su distribución entre los colonos. Este hecho marcó el inicio de una era de modernización, con mejoras en infraestructura, educación y servicios públicos. Durante la posguerra, la exportación de tomates impulsó la recuperación económica y demográfica, y se produjeron avances en la construcción de embalses y sistemas de regadío (Moreno, 1999).

De esta manera el sistema de acequias históricas sería sustituido por un moderno sistema de presas, la del Caidero de la Niña, el Parralillo y Siberio, que permitieron ampliar las áreas de regadío y asegurar un suministro de agua más estable. Esto supondría un cambio radical del paisaje aldeano, ya que pasaría de ser una zona semiárida con parcelas dispersas a una red organizada de regadío, lo que daría lugar a una mayor ocupación del suelo y a un incremento de la explotación agrícola, convirtiéndose La Aldea de San Nicolás en una de las zonas agrícolas más importantes de Gran Canaria. (Moreno, 1993).

![[Img #26992]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/7819_aldea04.jpg)

Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, la economía sufrió un retroceso debido a una grave sequía y a cambios en los mercados internacionales. Sin embargo, la aparición de cooperativas como COAGRISAN revitalizó el cultivo del tomate, tras el fracasado intento del cultivo de las plataneras entre 1971 y 1974, consolidándose como el principal motor económico hasta nuestros días (Moreno, 1999).

No obstante, durante los últimos años, este cultivo tan característico de La Aldea ha estado al borde de la extinción. Esto se debe al incremento de hasta el 50 % de los costes de producción, entre los que se incluyen los fertilizantes, el agua y la energía (Redacción RTVC, 2022). Elementos que disminuyen la producción y la exportación de este cultivo de manera alarmante. Además, las ayudas limitadas de la Política Agraria Común (PAC) no compensan este encarecimiento, lo que afecta gravemente a los pequeños agricultores y reduce su competitividad frente a importaciones más baratas (El Diario Agrícola, 2023).

Este es el caso del tomate marroquí. El acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea de 2009 actuó como una ficha de dominó que, con el paso de los años, ha perjudicado en gran medida al tomate canario al aumentar sin control su exportación al continente europeo (Canarias ahora, 2009). Por todas estas razones, desde el año pasado, 2024, se han generalizado diversas protestas que denuncian la inacción administrativa y reclaman apoyo para hacer frente a los costes y las desventajas frente a productos extracomunitarios más baratos (Redacción RTVC, 2024).

![[Img #26993]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/3778_aldea05.jpg)

La Aldea de San Nicolás, con su geografía escarpada y su relativo aislamiento, ha sido un territorio donde las comunidades locales han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Desde la época prehispánica hasta la colonización y más allá, los vestigios arqueológicos evidencian una continuidad en el uso del territorio, integrando las prácticas agrícolas y ganaderas europeas con las tradiciones locales. Elementos como los bancales y el uso de cuevas para el almacenamiento de productos, son indicios de la necesidad de optimización sobre los recursos naturales a disposición de éstos.

La conquista de Gran Canaria marcó un punto de inflexión en las dinámicas territoriales, transformando la organización espacial y las estrategias de subsistencia. Sin embargo, esta interacción entre las comunidades humanas y el entorno ha dejado un valioso legado arqueológico y paisajístico, caracterizado por su singularidad y riqueza cultural.

Hoy, estos paisajes y restos enfrentan amenazas significativas debido al abandono rural, la intensificación de prácticas agrícolas modernas y los efectos de la erosión natural. Por ello, es fundamental trabajar en la puesta en valor y preservación de este patrimonio, garantizando la protección y transmisión de este legado histórico a futuras generaciones, como testimonio de la relación entre las comunidades y el entorno en la tradición canaria.

REFERENCIAS

Canarias Ahora (21 de diciembre de 2009). Temor a la exportación del tomate marroquí. Canarias Ahora. https://www.eldiario.es/canariasahora/economia/temor-exportacion-tomate-marroqui_1_5479811.html

El Diario Agrícola (21 de marzo de 2023). Políticas públicas insuficientes y elevados costes de los medios de producción, entre los principales problemas del sector primario en Canarias. El Diario. https://www.eldiario.es/canariasahora/eldiario-agricola/politicas-publicas-insuficientes-elevados-costes-medios-produccion-principales-problemas-sector-primario-

García Guerra, R. B. (2020). Propuesta de Lugares de Interés Geológico (LIG) costeros en el municipio de La Aldea de San Nicolás, oeste de Gran Canaria, España. X Jornadas de Geomorfología Litoral, 69-72.

Mas, M. Y. L. (2006). El poblamiento en la comarca suroccidental de Gran Canaria. Vector plus: miscelánea científico-cultural, nº27, 46-54.

Moreno, F. S. (1993). Ingenierías históricas de La Aldea. Cabildo de Gran Canaria.

Moreno, F. S. (1999). La historia de la aldea de San Nicolás. Centro de la Cultura Popular Canaria.

Redacción RTVC (20 de abril de 2022). Los costes de producción del tomate se incrementan en un 50%. Radio Televisión Canaria. https://rtvc.es/los-costes-de-produccion-del-tomate-se-incrementan-en-un-50/

Redacción RTVC (20 de febrero de 2024). ‘El campo canario se planta’, el sector agrario convoca protestas. Radio Televisión Canaria. https://rtvc.es/el-campo-canario-se-planta-el-sector-agrario-convoca-protestas/

Rodríguez, E. M., Rodríguez, A. R., Vázquez, J. V., & Alberto, V. (2001). Montaña de Hogarzales: un centro de producción de obsidiana, un lugar para la reproducción social. Tabona, nº 10, 127-166.

VÍCTOR JOSÉ BENÍTEZ LÓPEZ Y JONAY JESÚS RODRÍGUEZ MEDINA

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.152