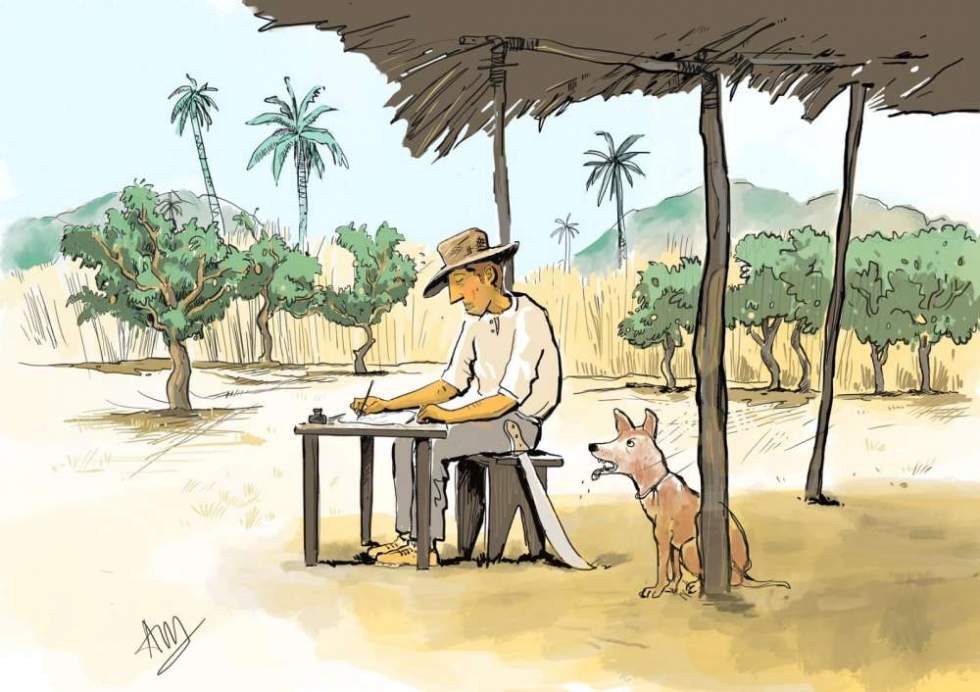

Camellero, Charca y Faron de Maspalomas. Décadas 1960-1970. Autor: Francisco Rojas Fariña. Fuente: FEDAC.

Camellero, Charca y Faron de Maspalomas. Décadas 1960-1970. Autor: Francisco Rojas Fariña. Fuente: FEDAC.El presente artículo expone la importancia histórica que ha supuesto el turismo como motor de cambio para nuestra forma de vida, así como los problemas políticos, económicos y sociales que ha traído consigo en la localidad de Maspalomas.

Durante los últimos sesenta años la visita de turistas a la isla de Gran Canaria ha significado el cambio no solo de su economía, sino toda una transformación en las estructuras sociales, económicas y políticas de la isla; siendo especialmente el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y más concretamente la región de Maspalomas, la que ha experimentado una mayor metamorfosis. En las siguientes líneas pretendemos realizar un recorrido histórico que pueda explicar en mayor medida cuáles han sido estos cambios y cómo han repercutido en la población y el paisaje canario de este entorno.

Veamos algunas pinceladas sobre el desarrollo y los ciclos del turismo en el Archipiélago Canario. Cuando pensamos en el comienzo del turismo en Canarias lo primero que se nos viene a la cabeza es que es una actividad que se ha desarrollado desde hace relativamente poco. Sin embargo, no es una actividad que haya tenido su inicio en la historia reciente del siglo XX, esta puede remontarse desde el siglo XVIII con la llegada de todo tipo de viajeros y académicos que pretendían estudiar las características únicas que presenta el archipiélago canario. Para llegados al siglo XIX, el turismo pasó de ser una actividad reservada a algunos eruditos y naturalistas y se convirtió en toda una alternativa económica que hizo prosperar la riqueza de las islas.

A comienzos del siglo XX las islas capitalinas recibieron la visita de numerosos ingleses que organizaban viajes con la intención de disfrutar del clima cálido tan característico de las islas, y muy lejano a lo que se experimenta en su país de origen. Las islas por entonces eran también conocidas por ser un lugar de descanso donde las personas podían recuperarse de diferentes patologías, ya que el clima era beneficioso especialmente para los problemas pulmonares. La transformación principal de turismo sanitario a turismo de masas se produce durante el franquismo, cuando “la dictadura franquista descubrió en el turismo una de sus fuentes para sanear los déficits tradicionales en la balanza de pagos, en general, y en la balanza comercial, en particular” (Díaz, 2023), siendo así que en la segunda mitad de los años 50 se van poniendo en marcha una serie de medidas que van acelerando un proceso para instaurar una industria turística de gran calibre, que acepta inversión extranjera gracias al “aperturismo” observado en los años del desarrollismo franquista. Y no es algo que se dé exclusivamente en este archipiélago, es un modelo que se extiende en todo el país, especialmente en el archipiélago balear, dado que se trata también de un contexto insular.

En la década de los 60 se produce todo un “éxodo en masa del campo hacia la costa que se caracterizó por la construcción masiva de hoteles, apartamentos, residencias, infraestructuras públicas tales como carreteras, etc” (García; Castro, 2000), al que además tenemos que sumarle la llegada de muchos emigrantes que buscaban una alternativa y prosperidad financiera. En este panorama la Ley Strauss, promulgada por el ministro Federal de Hacienda de la RFA, tenía como objetivo aplicar medidas fiscales que fomentaran las inversiones de capital privado en aquellos lugares con menor poder adquisitivo, siendo de vital importancia en el desarrollo turístico de Canarias en los 60. Tuvo un gran impacto porque la especulación del suelo no tenía ningún tipo de control gubernamental, de forma que a las islas llegaron grandes sumas de capital destinadas a la creación de complejos turísticos, dejando en un segundo plano prácticamente marginal a la agricultura, antiguo pilar fundamental para el desarrollo de la vida en Canarias. Cabe mencionar que el sector industrial no sufre este destino, principalmente, porque es una actividad económica que podemos tachar de anecdótica en el caso de las islas (Díaz, 2023).

La llegada de los años 70 supone un cambio radical para la política y la economía del archipiélago, debido a que en este momento se produce la muerte de Franco y el régimen se desmorona propiciando la transición política a la democracia en España. En el apartado económico el turismo dejó en evidencia los varios problemas económicos que se percibían en el archipiélago, de los que destaca especialmente el coste energético y la incapacidad de satisfacer la demanda de hospedaje a tal cantidad de turistas, las islas no estaban preparadas estructuralmente para la acogida de un turismo tan candente y en auge como el de aquellos tiempos. A finales de la década muchas empresas tuvieron que cerrar y los precios hoteleros se elevaron exponencialmente. Sin embargo, a comienzos de los 80 se produce un nuevo ciclo turístico donde se había aprendido de los errores pasados, aunque la especulación del suelo sin supervisión sigue siendo un problema muy claro. La falta de planificación y la aparentemente nula creación de estructuras sólidas para el turismo sólo consiguió atraer a visitantes que apenas traían beneficios al archipiélago.

Actualmente las islas cuentan con la llegada de millones de turistas, y la economía canaria ha sabido adaptarse para hacer del turismo el pilar central donde circula la riqueza, produciéndose el desplazamiento de la población activa que residía en las medianías hacia las franjas costeras para el desarrollo de esta actividad (Santana; López; Delgado, 1997). Sin embargo, en los últimos años se ha ido demostrando que quizá este no sea el camino a seguir si se quieren mantener unos estándares de riqueza donde la población canaria se sienta recompensada y segura.

¿Esto cómo ha afectado a Gran Canaria? ¿Y a la localidad de Maspalomas?

La isla de Gran Canaria cuenta con la característica de ser la segunda isla más poblada del archipiélago, y al igual que la primera, Tenerife, se surte por la llegada de numerosos turistas europeos a lo largo de todo el año en las localidades mayormente preparadas para la acogida del turismo, como son San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria y Costa Adeje en Tenerife. Al igual que el resto de islas, el factor primordial para la acogida de estos turistas es el turismo de sol y playa, entendiendo este como un turismo que se beneficia del clima, el descanso y el disfrute de las playas y diferentes calas de la isla, siendo dos de sus playas reconocidas a nivel internacional, siendo estas Las Canteras y la Playa del Inglés.

El turismo de sol y playa ha sido el pilar fundamental para el desarrollo económico de la isla, al igual que en el resto del archipiélago, de forma que ha atraído las miradas de muchos inversores con grandes capitales que han querido obtener beneficios en esta dinámica a lo largo de la historia reciente.

Sin lugar a dudas, el proyecto que puso al turismo de sol y playa canario en el mapa mundial fue el de Maspalomas-Costa Canaria. Este proyecto fue iniciado tras previamente organizar un concurso en 1961 para asegurar quién llevaría el mismo, siendo el ganador la empresa francesa SETAP. Originalmente, se apuesta por la construcción de hoteles de lujo, pero al observar el potencial económico que proporcionaba la especulación del suelo y solares se abandona esa idea original, iniciándose entonces un proceso de urbanización muy intenso, primero con apartamentos y luego con auténticos macro proyectos (Morales, Ojeda, 2013). En Canarias el sector servicios es el más desarrollado, pero también supone el escalafón más bajo laboralmente porque acoge a mucha población muy poco cualificada profesionalmente. Y la carga ambiental que se genera, siendo esta la relación entre la población, el número de camas turísticas y la superficie existente de una región, resulta en diversas repercusiones negativas sobre el medio ambiente (contaminación, riesgos de incendios, erosión y alteración de hábitats naturales). A lo cual hay que sumar que los municipios con mayores niveles de terciarización suelen estar asociados a los terrenos más áridos, como en el sur de Tenerife y G.C.

![[Img #26752]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/7210_figura01.jpg)

![[Img #26751]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/689_figura02.jpg)

![[Img #26758]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/7407_fiugura03.jpg)

![[Img #26753]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/8950_figura04.jpg)

![[Img #26754]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/4682_figura05.jpg)

![[Img #26756]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/9620_figura06.jpg)

![[Img #26755]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/1460_figura07.jpg)

![[Img #26757]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2025/1152_figura08.jpg)

Prácticamente desde las grandes transformaciones del sector, como el ya mencionado Costa Canaria, se ha ido creando un discurso que casa bien poco con la realidad de las islas. Durante la elaboración de este artículo hemos encontrado varios trabajos (de autores del final del anterior milenio) que hablan de estas transformaciones en regiones con cierto “optimismo”, y cuando no es esa la descripción suele ser la de la “esperanza”, puesta principalmente en que el sector evolucione en torno a una supuesta sostenibilidad ambiental y económica. Lo cierto es que el deterioro social y ambiental es algo que básicamente se da desde los primeros pasos de esta industria.

Si bien es cierto que se puede debatir sobre si era necesario que el turismo sustituyese a sectores que llevaban estancados durante décadas, como él agrícola, lo innegable está en que fue un proyecto que no se tenía una planificación en mente más allá del enriquecimiento de ciertos particulares (si dejamos de lado la presencia gubernamental, claro). Casos como el tratado en este artículo señalan a entidades tales como el Condado de La Vega Grande (que poseía toda la zona de Maspalomas), siendo el pionero en introducir la cara más salvaje, especuladora y sin control del turismo al mundo.

La conclusión a la que hemos llegado no viene a suponer una novedad dentro del debate turístico: el discurso historiográfico ilustra que este sector es uno que existe y prospera por puro interés económico, la acumulación de riqueza y el beneficio de unos pocos terratenientes, es contraproducente con todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad ambiental y social.

Referencias bibliográficas

De Miguel González, D. R. (2004). Evolución y forma urbanas en Maspalomas-Costa Canaria (1962-2001): entre la euforia y la presunción de sostenibilidad. Cartas urbanas, n.9, 94-106.

Díaz, J. M. B. (2024). Dinámicas de la contienda ambiental: un análisis de las protestas ecologistas en las Islas Canarias (1969-1992). [Manuscrito aún no publicado]

FEDAC – Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. (s. f.) https://www.fotosantiguascanarias.org/oaistore/opac/index.php?codopac=OPFE1

García Cabrera A. y Castro Sánchez J. J. (2000). Canarias y el turismo rural: Tendencias, el caso de la isla de Gran Canaria. Anuario de filosofía, psicología y sociología, nº 3, 197-222.

IDECanarias – Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias. (s. f.) https://www.idecanarias.es/listado_servicios

INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=2&error6=Debe+seleccionar+una+comunidad+autónoma.&error7=Debe+seleccionar+al+menos+una+provincia+o+municipio.&error8=Debe+seleccionar+al+menos+una+provincia.&error9=Ha+elegido+un+elevado+número+de+municipios.+Le+recomendamos+elegir+provincias+enteras+para+este+tipo+de+consultas.&nocab=1&cmbCCAA=5&cmbProv=35&cmbMuni=7418&btnBuscarGeo=Consultar+selección.

Morales, A. G., & Ojeda, A. A. R. (2013). Territorio y políticas turísticas en Gran Canaria: la planificación territorial del turismo. En Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eBooks (pp. 125-153).

Quevedo, J. M. (2018). Turistas y cambio social durante el tardo-franquismo. Diacronie, N° 36, 4.

Santana Santana, M. D. C., García López, M. J. y Delgado Gómez, J. F. (1997). Incidencia de la industria turística en el comportamiento demográfico de Canarias. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, nº 10, 361-372.

Arturo Rosales Suárez y Sergio Espino Ruano

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.152