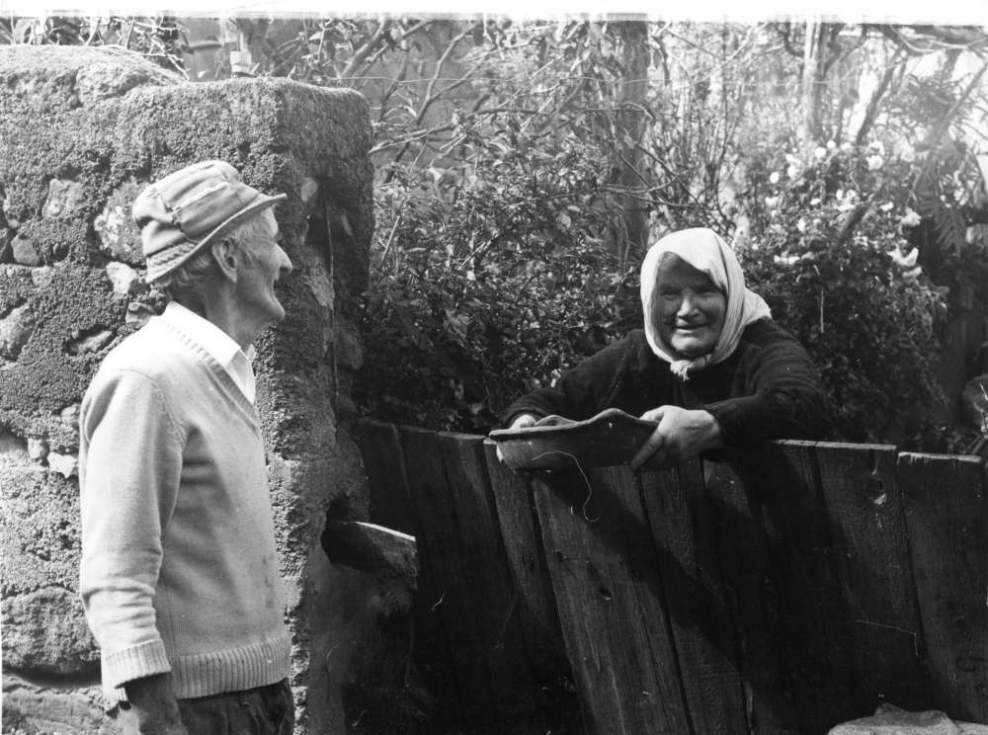

Panchito el locero de La Atalaya, intercambiando un tostadores de barro por castañas en La Lechucilla 1980. Foto: Julio Cuenca Sanabria

Panchito el locero de La Atalaya, intercambiando un tostadores de barro por castañas en La Lechucilla 1980. Foto: Julio Cuenca Sanabria

La noche del 31 de octubre, víspera del día de Todos los Santos, en Canarias, se celebran Los Finaos, un ritual en torno a la muerte o en recuerdo de los seres queridos desaparecidos. Se va a los cementerios a embellecer con ramos de flores, las lápidas y tumbas donde descansan los difuntos. Luego por la noche se celebran Los Finaos en la intimidad de las casas, donde se reúnen los familiares y amigos para recordar a los que ya no están. Generalmente se llevaban a cabo comidas con alimentos de temporada que acompañaban con bebidas como el vino y los aguardientes. No se sabe bien el origen de esta tradición de Los Finaos. Algunos opinan que esta antigua tradición pudiera estar relacionada con ciertos actos religiosos del pasado, cuando se celebraban las llamadas misas de ánimas.

Antiguamente el ritual consistía en reunirse por la noche para compartir historias y alimentos de temporada, llevando a cabo una especie de velatorio. También solían depositarse cereales, recipientes con vino, pan y carneros vivos en las lápidas de los cementerios, que servían para sufragar los gastos del entierro o de las misas.

![[Img #22591]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2024/8316_mujer-de-la-lechucilla-intercambiando-tostadores-por-castanas.jpeg)

Yo pude estudiar esta tradición de Los Finaos, a finales de los años 70 del S.XX, en el centro locero de La Atalaya de Santa Brígida, donde me había ido a vivir, cuando acabé los estudios en la Universidad de La Laguna, y decidí llevar a cabo una investigación en profundidad sobre los centros loceros de Gran Canaria, que entonces estaban funcionando, aunque ya se vislumbraba su final. En aquellos años todavía se trabajaba el barro del país, en los centros loceros de La Atalaya de Santa Brígida, Hoya de Pineda, en Gáldar y en menor medida en Lugarejos, Artenara. Estudiando en la facultad de Historia de la ULL, llevaría a cabo mis primeros trabajos de investigación sobre aquellos alfares ancestrales, llegando a la conclusión de que esos centros loceros, probablemente eran supervivientes de la tradición cerámica de los antiguos canarios. Como dije, cuando acabe los estudios, me fui a vivir a La Atalaya, con el propósito de aprender y documentar aquellas técnicas ancestrales de trabajar el barro. Me convertí en un observador discreto, ayudaba en las tareas de las loceras, a ir en busca de las materias primas, el barro, la arena y el almagre, a majarlo y ponerlo a secar para luego pisarlo, aprendí las técnicas del guisado de las piezas en los grandes hornos de La Atalaya. También trabajé en documentar la tipología de las piezas que se elaboraban en las cuevas de las loceras. Para ello incluso, me dediqué a prospectar los vertederos de los hornos donde se tiraban las piezas que se rompían o salían defectuosas. Así recuperé piezas que hacia tiempo que no se fabricaban. Y por las tardes, al oscurecer, nos reuníamos para oír historias de las loceras, de los guisanderos, de las brujas que se aprecian en forma de cochinos y te tiraban los vasitos de agua en las fuentes apartadas del poblado, a donde los habitantes de La Atalaya, acudían de noche y de madrugadas para llenar sus recipientes del agua de los nacientes.

![[Img #22580]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2024/3265_una-mujer-de-la-lechucilla-cubiendose-la-cara-con-un-tostador-de-castanas-para-no-ser-fotgorafiada.jpg)

En ese contexto impresionante, del que guardo mis mejores recuerdos, de todos los trabajos de campo realizados hasta ahora, en materia no solo etnográfica sino también de significado arqueológico, donde además me sentí acogido, por aquella gente sabia, humilde y buena, en ese contexto digo, recuerdo como celebraban Los Finaos. Primero a lo largo del año iban elaborando una serie de piezas de barro que reservaban para esta celebración de finales de octubre. Dichas piezas no se vendían, y la víspera de Los Finaos o noche de difuntos, embalaban en ceretos y sacos los recipientes de barro cocido, siempre bernegales, tostadores y macetas, que cargaban sobre la cabeza, y los llevaban a los caseríos de los altos de San Mateo, preferentemente a La Lechucilla, para intercambiar la loza por castañas, nueces y manzanas. Las cantidades de estos frutos se median en los recipientes a cambiar, dos medidas de castañas por un tostador, y así con todas las demás piezas, luego retornaban a sus cuevas con el fruto intercambiado y procedían de noche a encender sus braceros para tostar castañas que se comían acompañados de vino del Monte Lentiscal, todo ello en un ambiente festivo de celebración en familia.

![[Img #22592]](https://infonortedigital.com/upload/images/10_2024/7800_loza-de-la-atalaya-para-los-finaos.jpg)

Aunque publiqué algunos artículos, nunca pude dar a conocer todo el material de investigación recopilado en aquellos intensos años, porque en 1982, cuando me encontraba inmerso en dicho estudio, me llamaron para trabajar en El Museo Canario, como conservador jefe, en la institución decana de los museos de Canarias, donde ya había realizado las prácticas profesionales de museos, becado por el Ministerio de Cultura. La ingente tarea que me esperaba por delante, hizo que pospusiera una y otra vez la publicación de la investigación realizada en esos centros loceros de Gran Canaria, cosa que espero poder hacer ahora, porque entre otras cosas, estoy en deuda con esa gente ya desaparecida, las últimas loceras de La Atalaya de Santa Brígida, Hoya de Pineda y Lugarejos.

Texto y fotografías: Julio Cuenca Sanabria

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.152