El amigo sueco

Foto del álbum familiar

Foto del álbum familiarSe llamaba Karl, pero nosotros le castellanizamos el nombre y le decíamos Carlos, cosa que también hicimos con su ciudad, perteneciente a la provincia de Estocolmo, llamada Norrtälje, a la que bautizamos como Nortelia, pues la “jota” sueca suena como una “i” y a nosotros nos resultaba más fácil de pronunciar.

Alto, delgado y rubio, ya con poco pelo a sus treinta años, era guía turístico y se hizo amigo de mi hermano Ángel, que trabajaba por aquel entonces, en 1965, de camarero en el aeropuerto y que lo invitó a almorzar un día en casa. Apareció con una cámara Kodak y nos hizo fotos a todos en la familia. Mi madre había hecho “rebogado” de judías y a él le gustó tanto que se echó tres platos rebosados, mientras mi padre, que traía unos cuantos rones del bar, le dijo varias veces lo de esto es el colmo, por Estocolmo, soltando luego unas carcajadas escandalosas.

Yo, que contaba doce años bien entrados, a punto de empezar, con retraso, el primero de Bachillerato Elemental, le conté que hasta los diez solía pedir dinero a los turistas suecos que llegaban al pueblo, y él, que hablaba bien el castellano, me contestó que hacía tiempo que trabajaba de guía, que traía a los turistas suecos a ver los calados y las mantelerías de Ingenio y que se acordaba muy bien de esa vicisitud, aunque, por supuesto, no recordaba mi cara.

Visto desde la perspectiva actual, a los ojos de un sueco nosotros éramos entonces tercermundistas. Pobres e iletrados, como la mayoría de la gente del pueblo, todo lo que llegaba de fuera nos parecía sensacional. La cerrazón y la sinrazón del franquismo habían hecho que España estuviera a la cola de Europa, mientras Suecia era el país más avanzado del continente.

Y cuál no sería nuestro asombro, y nuestra alegría, cuando, semanas después, el amigo sueco apareció con un tocadiscos, un “picá” (pick up), como regalo para mi madre, junto a cuatro discos sencillos de cuarenta y cinco revoluciones a los que él llamaba “singles”: uno de Concha Piquer con “Rocío” en la primera cara y “Échale guindas al pavo” en la otra; el segundo con temas de zarzuela, que a mi madre le chiflaba; otro con música de Los Pekenikes (a mí me encantaba “Hilo de seda”), y el cuarto con dos temas de Adamo, que eran muy del gusto de mi hermana.

Mi madre hizo ese día más espeso el rehogado de judías, del cual Carlos nunca se cansaba, y, en su honor, como a él le gustaba, le puso pimienta de la puta la madre. Mi hermana, a la cual agradaba aquel sueco rubio y generoso, le dijo un día a mi madre que le hiciera otra comida distinta, que el pobre hombre se iba a tupir con tantas judías, y la próxima vez que vino se encontró con un rancho que lo dejó sudando. Y además, por primera vez, mi madre hizo un postre: tortitas de plátano con limón.

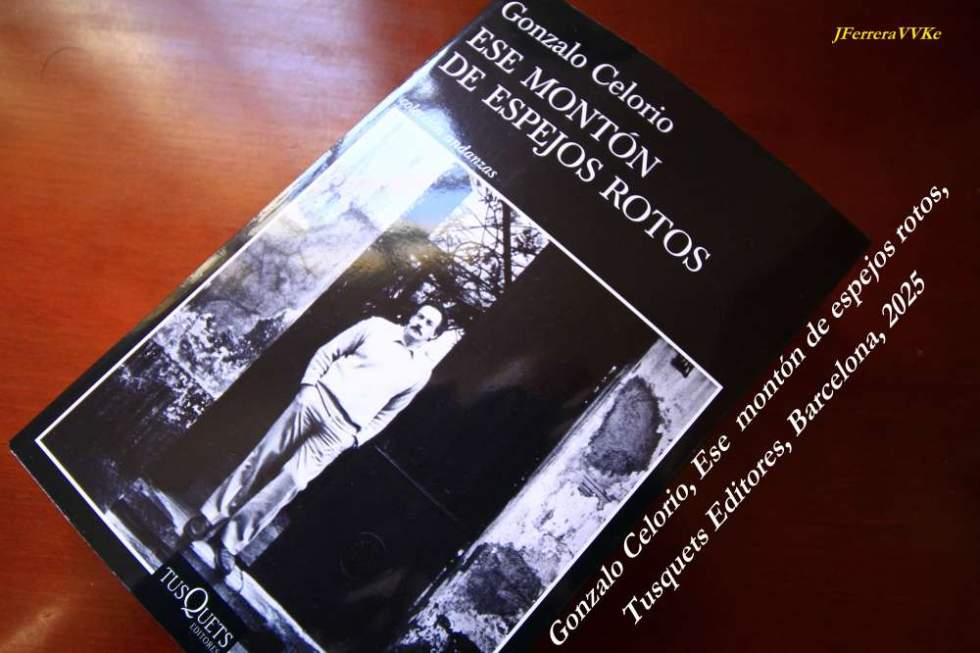

Fue sonado el día que nuestro amigo sueco nos trajo el tocadiscos. Mi hermana bailó con él el tema “Cae la nieve”, de Adamo, y casi se le saltan las lágrimas. Mis padres también lo bailaron, emocionados, y luego, con los Pekenikes, bailamos todos, incluso los niños de los vecinos y mi prima Mary Carmen, nuestra princesita de entonces, que aparece en la foto que encabeza este artículo, preciosa ella con sus trenzas, en la que también estamos mi hermano Agustín y yo, de pie, y Carlos, sentado con una niña en su falda.

Son muchas la fotos que tenemos en la familia gracias a nuestro amigo sueco, sobre todo de mi madre, a la que él adoraba, y siempre que las veo recuerdo aquellas escenas tan entrañables, en especial la de mis padres bailando el tema de Adamo y las de él secándose el sudor después de sorber el caldo espeso y picante del rehogado de judías.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.47