“Porque eso también es asomarse, sí, asomarse”, gravita orbitante, con algo de crepúsculo o de cosa caída, la palabra de Juan Ferrera Gil, palabra ferreriana ferrayana (como si su apellido le otorgara a su palabra la calma premonitoria con que sentimos llegar los vagones traqueteando sobre el ferrocarril o la resistencia a oxidarse que muestran algunos fierros del mundo cotidiano).

Juan es, quizá, muy modesto, sin que esto sea bueno o malo. Llegó el martes 5 de abril de 2022 por la tarde a Moya para cumplir con nuestra invitación al club de lectura. Nunca lo tuve de profesor en el IES Doramas, donde pasé mis mejores y peores impactantes años justo como esos tres que descarrilan o como los fierros que empiezan a mancharse una tarde, la última. Nunca tuve a Juan de profesor y me costó de un modo enigmático al principio, con la misma fiereza con que ciertos sucesos nos entornan el ceño fruncido cotidiano de miradas extranjeras, abrir mi persona a su figura, o abrir su persona a mi figura, a mi persiana, a mi mirada. En inglés miracle es milagro, pero ahora pienso en los milagros como mestizas miradas, como híbridos animales eternamente inconclusos en un mundo que pide de nosotros ladrillo blanco, macetas de lata y anturios de adorno, casi siempre rojos.

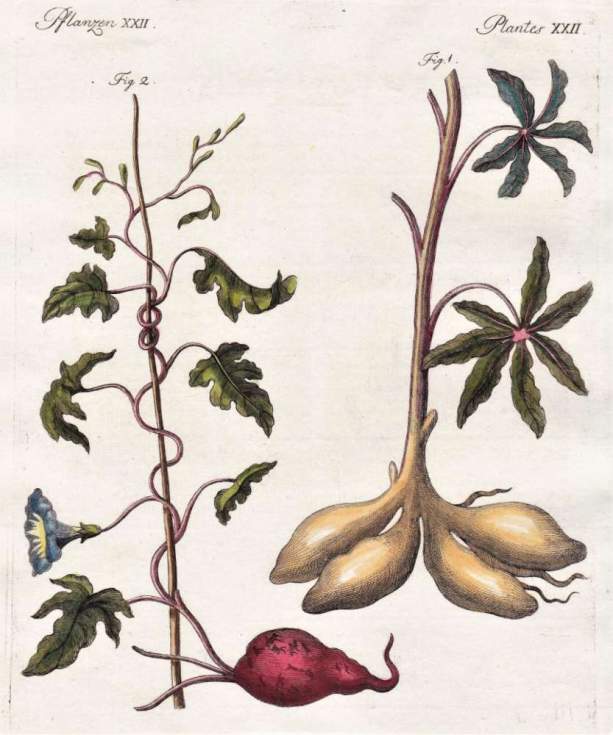

La mirada de Juan es un milagro. Juan es de estos animales híbridos huidizos. Suelen venir al mundo en una cuna-sextina, dentro de una casa con azotea omnisciente, raspando -con dificultad las más de las veces pero también con intuición y fiereza- la sensibilidad de las únicas ventanas vulnerables que reciben por herencia. Juan vino a tocarse su propia llaga para compartirla con nosotros, como si su piel fuera hecha con la escamada piedra de cantera de Arucas, pero piedra mojada, piedra viva y sacudida. Y con los dedos llenos de tierra, cámara en mano o bolígrafo y papel, después teclado, la mirada de Juan es un milagro de varias capas eruptivas, un grano de sal bajo el sol nutriendo la tierra, sobre la tierra sola la planta del pie afinando la mirada de la luz sin fruncir, del destello por levantar entre los dedos como una bola de tino y magia, “un milagro de todas horas/un dolor sin sitio”, le hubiera dicho Jaime Sabines.

La mirada de Juan es un milagro. Juan es de estos animales híbridos huidizos. Suelen venir al mundo en una cuna-sextina, dentro de una casa con azotea omnisciente, raspando -con dificultad las más de las veces pero también con intuición y fiereza- la sensibilidad de las únicas ventanas vulnerables que reciben por herencia. Juan vino a tocarse su propia llaga para compartirla con nosotros, como si su piel fuera hecha con la escamada piedra de cantera de Arucas, pero piedra mojada, piedra viva y sacudida. Y con los dedos llenos de tierra, cámara en mano o bolígrafo y papel, después teclado, la mirada de Juan es un milagro de varias capas eruptivas, un grano de sal bajo el sol nutriendo la tierra, sobre la tierra sola la planta del pie afinando la mirada de la luz sin fruncir, del destello por levantar entre los dedos como una bola de tino y magia, “un milagro de todas horas/un dolor sin sitio”, le hubiera dicho Jaime Sabines.

Juan es un amigo; Juan es amigo de José Miguel Perera (a él sí lo tuve de profesor) y me gusta decir que los dos son amigos míos. Uno tiene que agendarse en la bolsa amigos como Juan; ellos no lo ponen a uno a salvo de nada ni necesitamos cubrir nuestras espaldas con los pechos de ellos, pero germina y fermenta el hallazgo de uno mismo si amigos como Juan y Perera están en la nómina espiritual del camino. Uno descubre estos amigos cuando se nos brinda, mojado, el viejo ladrillo blanco de la docencia (mojada de abrigo, así debería ser siempre la docencia) y saca de sus ojos las raspaduras de vidrio. Con los dos ojos rayados aparecen Juan y el barbitas (viejo nombre de guerra de nuestro amigo Perera) ante el foco de uno con temblazón de nervios, hocico húmedo y orejas gachas; vienen al mundo a lambiarse redondos por la soledad sonora, suave sinestesia tanteada por Juan el martes en su intento por rascar con los dedos los escalones grandes del zaguán para escribir como nadie, o como él, sobre el cemento vivo de nuestra isla contemporánea, el cemento que deja alquitranados ojos a las generaciones de los pueblos de esta isla contemporánea que sabe tanto de milagros como de sufrimiento y desarraigo. Y lo hace con un alto pulso sensible que nos solicita. reclama, urge, abofetea y que no está exento de un amor socarrón, como le dijo Perera la tarde del martes.

Juan se dejó puesta toda la tarde su gorrilla verde y entre sus dedos, bajo unas manos trastabillantes, nuevas y tiernas como galletas, mareaba y calentaba sus papeles al ritmo de su boca, de donde la sospecha, el temblor del escritor ante la creación y su asimilada sombra dicha, se dejaba caer dócil pero insumisa, tierna pero nítida como un presentimiento; la rendija de luz cuando el sol cae en la puerta del zaguán y los ojos se licuan buscando qué gentes, esperando qué señales. Juan disfruta revolcándose en estas asomadas; yo le dije que de niño mi forma de asomarme a lo qué el llama la soledad sonora era escuchar a mis padres, a mis abuelos, aquellos gigantes, hablando bajito y con muchas pausas de ciertos problemas familiares, lo que en mi asomar era como si una puerta cerrada devolviera el propio sonido rayado, roto. También le dije a Juan que ahora, ya grande, he rescatado esa misma sensación del asomo leyendo las esquelas del Canarias 7, casi siempre de noche, entre las cañas y los grillos. Los nombres, las fotos, me fruncen el ceño invisible con la misma extrañeza que cuando era un niño. Juan es un amigo: conoce estas extrañezas que uno le comparte y no es que le dé igual compartir las suyas, sino que trata de comprenderlas pegándose sus asomadas a la honestidad, a la suma inconclusa de recuerdos (también es eso la honestidad), risas y llantos desenlatados fregando la rajadura con que los muertos nos supuran hasta la capa de los vivos.

En 1968, antes de que la vida se le hiciera demasiado larga, José María Arguedas le dijo para siempre a su amigo Juan Rulfo en su animal póstumo El zorro de arriba y el zorro de abajo: “¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de hombría, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza de piedra, de agua, de pudridez violenta para parir y cantar, como tú?”

¿Quién como tú, Juan, con cómplice ternura y socarrona asomada, para abrir nuestros ojos a Las rendijas de la vida?

Echedey Medina Déniz

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.32