Mi padre tenía la dulcería, la DULCERÍA FERRERA, en la calle León y Castillo, por aquellos años la arteria principal de la ciudad; cuando todo era más pequeño, teñido de un tono más familiar y cercano. Y donde la vida se desarrollaba en el casco antiguo. El negocio estaba enfrente del Cine Díaz, el de Cristóbal, que dejaba unos descansos irrisorios (antes, en los cines a mitad de película se imponía siempre una pausa) y apenas la gente tenía tiempo de llegar y comprar algo. ¡Cosas de la vida! Pero en la calle había otros comercios: la tienda de Clarita Almeida; el negocio de Tito Benítez, que se llenaba de unas estupendas bicicletas en la época de los Reyes Magos; la ferretería de un personaje muy especial llamado Óscar, que también vendía juguetes y los ponía con frecuencia en marcha para asombro de los niños y de él mismo, pues creo que en el fondo era él también un poco niño; el almacén de los Amadores, donde don Florencio, su dueño, llevaba una contabilidad con una letra y unos números perfectos en su trazo; la farmacia de Codorniú; la Caja de Ahorros y el comercio de Sindito, hombre discreto y con las palabras justas y precisas, en la esquina con la calle San Juan; y el despacho de don Anastasio, el mismo que me curara el brazo partido en un resbalón de juegos en el Terrero, donde los Ferrera. Creo que no dejo ninguno atrás, al menos en aquel tramo de la calle; convertida en paseo los domingos; mucho antes de que la televisión nos obligara a recluirnos en las casas.

Antes el espacio común era un bien común. Hoy utilizamos ese espacio para correr, aparcar o pasar de largo. Deberíamos cambiar su uso y volver a los orígenes: convertirlo en lugar de encuentro de charlas matutinas y vespertinas, y, sobre todo, deberíamos transformasrlo como si fuera una prolongación de nosotros mismos, y llenarlo de palabras, de afecto, de saludos y de todo aquello que nosotros consideremos imprescindible y auténtico. El casco de nuestra ciudad nos invita a disfrutarlo; entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos impide recuperarlo? Hay que implicar a los nuevos aruquenses y a los que han elegido nuestra ciudad para vivir.

Las casas, las calles, la piedra de cantería, las aceras de toda la vida, tantas veces holladas, las filigranas hechas en piedra, la iglesia, símbolo de nuestra ciudad y de nuestros queridos labrantes: todo ello debemos disfrutarlo y debemos enseñarlo a nuestros hijos, que son el futuro y la esperanza de un mundo mejor. Y, sobre todo, debemos luchar por su mantenimiento, aunque en estos últimos años hemos sido unos cómodos y no hemos tenido los reflejos necesarios para parar al poder político, donde, como casi siempre, la vanidad y la soberbia aconsejan mal. Pero no hay que tirar la toalla; aún hay tiempo. O al menos quiero creer eso para que el desánimo no nos invada.

Era la vieja dulcería de mi padre, en León y Castillo, como dije antes, donde hoy se ubica el SIROCCO, un lugar pequeño y entrañable. Un mostrador de madera, sobre una tarima, donde los dulces ocupaban los estantes superiores: dos filas de mantecados, bizcochos, ensaimadas, queques, milhojas, matahambres... En la parte inferior, las galletas, los caramelos Tirma, los chicles Bazooka, las chocolatinas inglesas... En la estantería del fondo: latas, refrescos naturales, conservas... En lo alto, un gran cartel que decía NOTA DE PRECIO, en el que se detallaban los diferentes tipos de helados: turrón, vainilla, fresa; todo en sus variantes de Vaso y Cucurucho. A ambos lados del cartel, conservas y las grandes latas de galletas Tamarán. Y a la izquierda, el enorme teléfono negro, el 42, junto a un servilletero con la caricatura de Cantinflas, y detrás de éste, los cigarrillos: Mecánico, blanco y amarillo, Krüger, Coronas, Rumbo...

Y mi padre.

De esta primera dulcería apenas tengo recuerdos. Gracias a unas viejas fotos que tenemos, creo visionarla en mi memoria. Sin embargo, de la que sí me acuerdo era de la dulcería nueva. Se instaló mi padre justo enfrente, donde hoy está Mapfre. Ésta era más moderna, con tonos blancos y amarillos en los estantes que la bordeaban, y el viejo y alto mostrador que a los ojos de los niños parecía un enorme muro lleno de sensaciones deliciosas. La chiquillería dominguera del cine de las tres la invadía antes de la película: chicles, galletas, golosinas, polos..., donde con una o dos pesetas pretendían comprar casi todo. ¡Y eso que antes sí cundía una simple peseta!

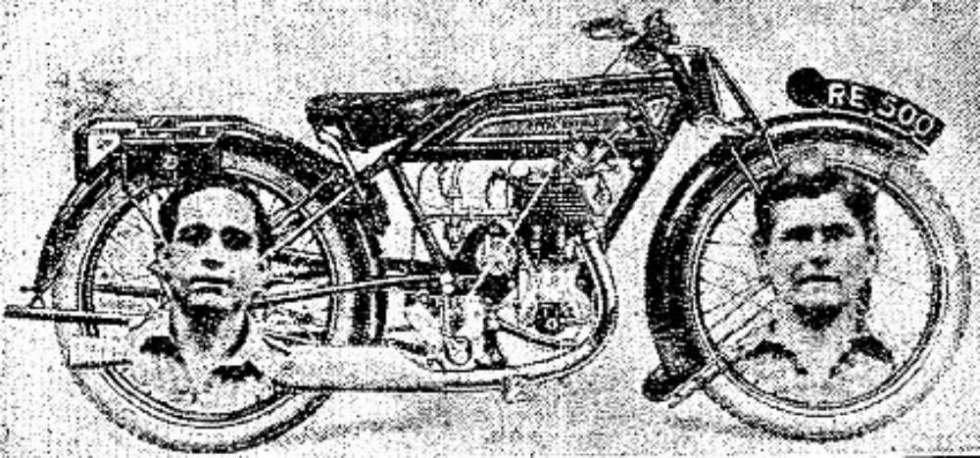

En ese local, antes, su amigo Bruno Déniz, tuvo una tienda de motos. Siempre fue Bruno Déniz un hombre “desinquieto”, con unas iniciativas comerciales muy adelantadas para su época. Un emprendedor nato, con clara visión comercial y de futuro. No en vano muchos de los comercios que ideó marcaron toda una época en nuestra ciudad, que se debatía aún entre las cantinas y bochinches de pueblo. Fue Bruno muy amigo de mi padre y, en consecuencia, mis hermanos y yo siempre lo llevamos en el recuerdo, pues verlo a él era acordarnos de mi padre. Y, aunque ya no están, siguen presentes en el recuerdo, y seguro que siguen manteniendo esa amistad. Lo mismo sucede con Pepe el carpintero, que nos dejó hace unos años. Ahora, cuando paso delante de su carpintería, lo veo siempre allí, al pie del cañón. Y lo que son las cosas: la casa en la que ahora vivo, él fue quien instaló toda la carpintería. Y cuando me tropezaba en las calles de Arucas con Sixto, el electricista, apenas hace unos años, los veo a todos, juntos y alegres.

La Dulcería no solo representó el sustento, sino que en diversos momentos pasó a ser lugar de tertulia de la política local o de lo que se terciara. Pero para eso le tengo que preguntar a mi hermano, aunque a él no le guste “tirar para atrás”.

En la adolescencia nos trasladamos a la calle Reloj, aquí mismo, al lado de la iglesia. Con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, mi padre la compró y apenas la pudo disfrutar unos años. Estaba encantado con ella. Es una casa grande, antigua. Mi madre, en cambio, para mantenerla limpia tenía que trabajar mucho. Y, a pesar de que no le gustaba tanto, nunca le dijo nada a mi padre, que estaba ilusionadísimo. Luego la vida nos cambió al morir mi padre. De repente nos hicimos mayores, y no nos quedó otro remedio que apechugar con el negocio de la dulcería. Y gracias a él salimos adelante. Al mismo tiempo, el salón parroquial, en un lateral de la iglesia, fue otro lugar de encuentro y de descubrimientos: nuevas amistades, las primeras parejas, los primeros bailes... a pesar de que a don Lorenzo Aguiar, el párroco de entonces, no le agradara demasiado. Pero tampoco se oponía del todo. Luego, cinco cursos en La Laguna y el regreso al lugar de origen.

Y mi madre.

(Continuará)

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.102